La legatoria è un'arte ancora più antica della stampa stessa, con origini fin dai tempi dei monaci amanuensi, che producevano splendide opere miniate e rilegate a mano.

Con i processi di automatizzazione, la rilegatura è diventata più veloce, pratica ed economica, ma per nulla meno affascinante, con un'ampia gamma di scelte.

Innanzitutto, parliamo di segnatura: le facciate di una pubblicazione possono essere raggruppate sui fogli stampa, mettendone insieme da quattro (quartine a una piega) a trentadue (trentaduesimo a quattro pieghe).

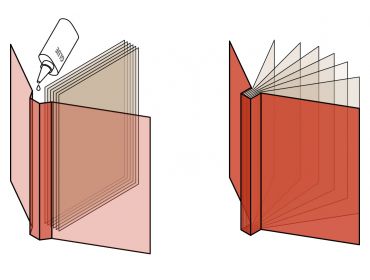

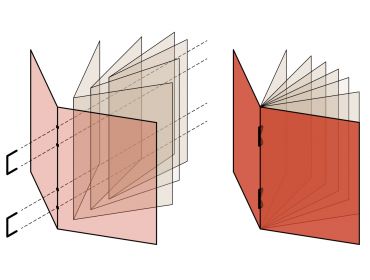

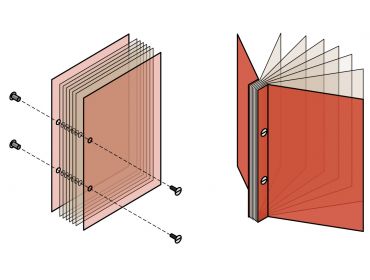

Le segnature vengono tenute insieme con diversi tipi di allestimento. Si possono infatti cucire, usando un piccolo spago di lino, cotone o altri materiale, la cosiddetta brossura a filo refe. Oppure si possono incollare le pagine al dorso della copertina, eseguendo delle piccole incisioni sulle segnature per permettere alla colla di scorrere meglio (grecatura) e limando con una fresa per carta i bordi dall'altro lato affinché siano pareggiati (fresatura): la brossura fresata e grecata.

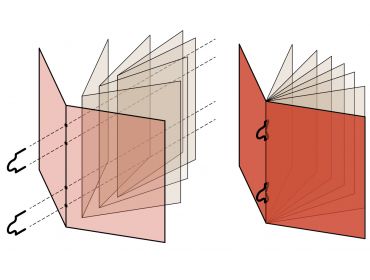

Per pubblicazioni più piccole, come riviste e opuscoli, si usa la legatura a punto metallico, prodotte con spillatrici a braccio lungo che inseriscono grosse spillette per unire i fogli in una formazione detta a sella. A volte, per la comodità di tenere insieme i cataloghi in un raccoglitore ad anelli, si usano spille con dorsi circolari, i cosiddetti punti loop.

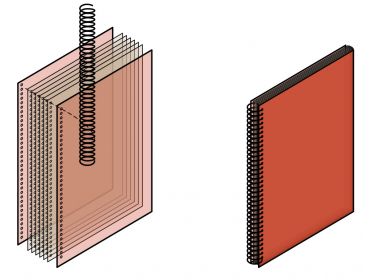

Questi metodi formano le tecniche classiche di brossura, dal francese brochure, ma vi sono anche sistemi che non prevedono l'allestimento in segnature, come la rilegatura a spirale e a vite.

Cosa succede in pratica...

Ecco come la rilegatura influenza l'aspetto e la resistenza della pubblicazione.